大浦天主堂のご紹介

拝観時のお願い

教会は、カトリック信者が代々大切に守り伝えてきた祈りの場で、神の家でもあります。 祈りの雰囲気を損なうことなく、全ての拝観者に心安らぐひと時を感じていただけるよう、教会拝観時には、下記事項をお守りください。

- 撮影機材(カメラ・スマートフォン・携帯電話などあらゆる撮影機器)による撮影は行わないでください。

- 携帯電話はマナーモード、または電源をお切りください。 敷地内での飲食、飲酒、喫煙などは行わないでください。また酒気を帯びての来訪はご遠慮ください。

- 祈りの雰囲気を損なわないよう、静かに拝観ください。特にお子さんをお連れの場合は、同伴者が気を配るようにしてください。

- 帽子は脱いで、また極端に肌を露出するなど非常識な服装での拝観はお控えください。 立入禁止エリア(柵内や祭壇域、2階の楽廊等)には入らないでください。

- 堂内の物に触れたり、動かしたり、持ち出したりしないでください。

- ペット同伴で敷地内に立ち入ることはできません(介助犬を除く)。

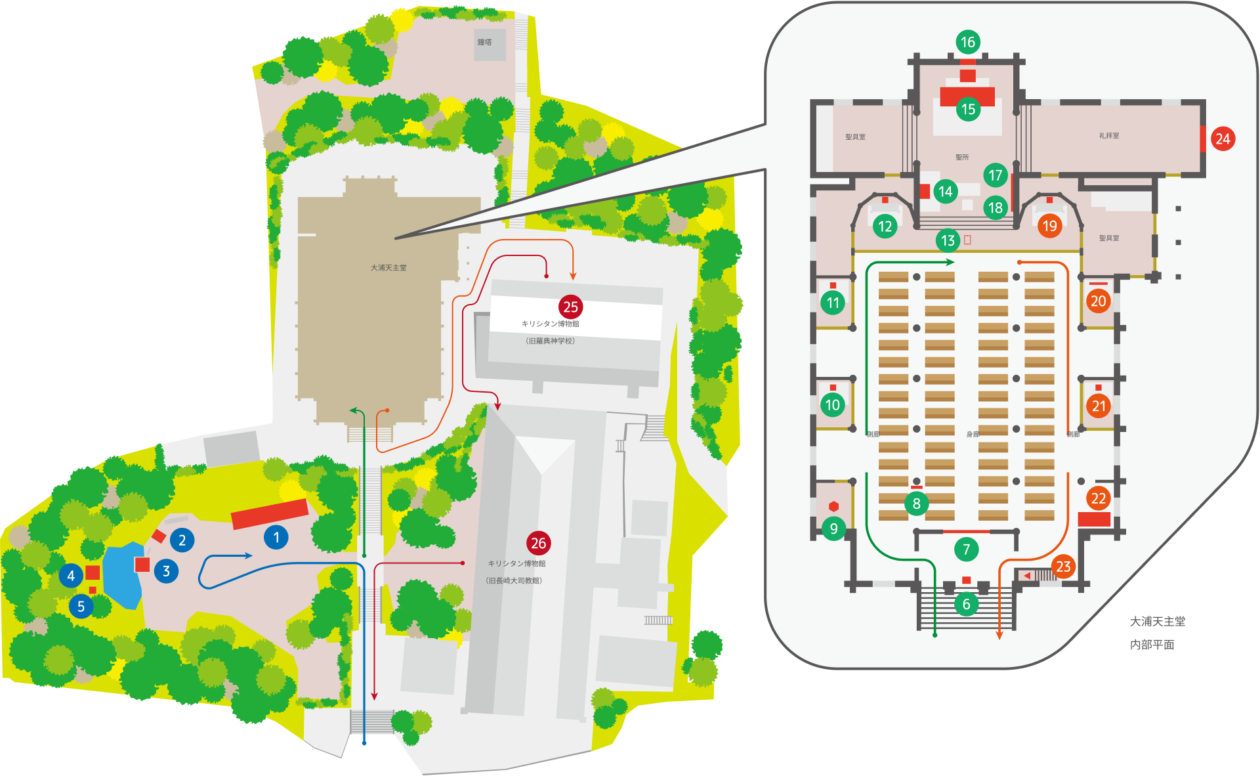

拝観のポイントと順路

プティジャン司教像

1829年6月14日、フランスのロワール県に生まれたベルナール・タデー・プティジャンは、オータンの小神学校と大神学校で学び、1853年5月21日に司祭に叙階されました。

1860年にフランスから琉球王国で来日の準備を整え、横浜を経て1863年に長崎に到着しました。

ジラール神父から引き継いだ大浦天主堂の建設を完了し、献堂式から約1ヶ月後に、念願だった日本のキリスト教徒(浦上の潜伏キリシタンたち)との出会いを果たしました。

1866年に日本代牧区神父に任命され、横浜、長崎、大阪などにおいて、1884年10月7日に帰天するまで日本のカトリック信者を導きました。

墓所は浦上の潜伏キリシタンとの出会いの場である、大浦天主堂の床下にあります。

聖ヨハネ・パウロ2世教皇胸像

1981年2月23日から26日、当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、教皇として初めて日本を訪れました。

長崎では、浦上天主堂で訓話を行った後、長崎市営松山競技場で記念ミサを司式し、日本二十六聖人記念館や大浦天主堂などを訪問しています。

これを記念して製作・設置された胸像です。①と同じ中田秀和氏が製作しています。

ヨハネ・パウロ2世は、100回以上に渡って各国を訪問しており、他国の文化や他宗教との交流も積極的に行なったことで知られています。

ヨハネ・パウロ2世の功績の中で、とりわけ訪日後の1980年代後半の東欧革命期にもたらされた影響は多大なものでした。自身の出身国であるポーランドにおいて、当時民主化運動を主導した、労働者による自主的かつ全国規模の労働組合「連帯」を支援し、東欧民主化は1989年に実現しました。

台座には訪日当時に行った訓話の一部が刻まれています。

ポワリエ神父の墓

ジャン・パティスト・ポワリエ神父は、1843年5月27日、フランスのロワール県に生まれました。

1866年に司祭に叙階され、その年の7月に日本に派遣され、明治初頭のキリスト教徒迫害を体験しました。

禁教令が解かれた後の1874年、伊王島に赤痢が発生し、それが神の島、外海、浦上に蔓延した際は、ド・ロ神父やローケーニュ神父たちをはじめ、救護活動を行いました。

その後も主に浦上地区での教理教育を指導し、1877年12月に浦上小教区の初代主任司祭に着任しました。

浦上天主堂建設地の購入や、女子修道会「お告げのマリア修道会」の前身となる「十字会」の設立など、多くの実績を残しました。

病を得て、1881年2月5日の日本二十六聖人殉教者の祝日に帰天しました。

日本之聖母像

プティジャン神父と浦上の潜伏キリシタンの出会いの後、大浦天主堂には多くの信者たちが訪れました。

そのような訪問者のうち、ある地区より献金として大金を差し出す者がありました。

プティジャン神父らが受け取りを躊躇すると、信者らは「これはあなた様方に捧げるのではなく、天主と御母サンタ・マリアに捧げるのです。これで天主堂を飾ってくだされば本望です」と言ったそうです。

プティジャン神父は、この献金でフランスから聖母マリアの像を取り寄せ、天主堂の門前に据え付けて信徒発見の記念にしたいと考えました。

こうして、1867年6月2日の信徒発見記念式典の際、大浦天主堂の門前に聖母像が据え付けられました。

台座には日本語とラテン語で信徒発見記念の碑文が刻まれています。

【碑文】

表:慶応元年三月十七日/日本之聖母像/信徒発見記念

裏:IN MEMORIAM INVENTIONIS CHRISTIANORUM DIE XVII MARTII A.D.MDCCCLXV

(キリスト教の発見を記念して/1865年3月17日)

小バシリカ銘板

2016年4月26日、ローマ教皇庁により大浦天主堂は「小バジリカ(Basilica Minor)」の称号を与えられました。

「バシリカ」とは、建築形式を表す他、教皇によって特別な役割を持った教会堂であると認められたことを意味します。

大バシリカ(Basillica Major)と小バシリカ(Basilica Minor)とがあり、前者はローマの四大聖堂(サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ大聖堂、サン・ピエトロ大聖堂、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂、サン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ聖堂)にのみ与えられています。

大浦天主堂は、日本で唯一の小バシリカ(Basilica Minor)です。

イエズスの聖心像

イエスは、母マリアの処女懐胎によって、ベツレヘムに生まれました。パレスチナのユダヤの地、ガリラヤ周辺で宣教活動をしたと言われています。

彼は様々な教えを説き、病人の治癒など数々の奇蹟をおこし、多くの弟子がいました。代表として12使徒がよく知られています。

新約聖書によると、過越祭及び除酵祭が近づき、多数の巡礼者が訪れる時期にエルサレムに入城したイエス・キリストは、ゴルゴタの丘で十字架刑に処せられました。そして自身の予言のとおり、3日目に復活し、そののちに昇天しました。

「聖心(みこころ)」とは、イエス・キリストが心臓を指し示している様子を表しており、かつイエス・キリストの人類に対する愛の象徴、またそれに対する崇敬を意味しています。

プティジャン司教の墓所(聖体拝領台床下)

大浦天主堂の聖所の床下には、プティジャン神父の墓所があります。プティジャン神父が浦上の潜伏キリシタンたちと出会った際、跪いていた場所と伝えられています。

プティジャン神父は1875年に渡欧し、日本の教区を南北に分割する申請をしました。その許可を得て南緯教区長として数年を過ごした後、心臓発作に倒れました。

一時は持ち直したものの、長年患っていた肝臓病なども重なって衰弱し、1884年10月7日の午後に息を引き取りました。

日本に来て22年、司教となって18年を過ごしたプティジャン神父は、55歳の生涯を長崎で終えました。

聖所の壁には石板墓碑が据え付けられており(⑰)、ラテン語と漢文による碑文にはプティジャン神父の功績が記されています。

ステンドグラス

(十字架上のキリスト)

聖書で語られる神の国は、透き通るクリスタル、色とりどりの宝石類で装飾された城壁に囲まれた都、それらが様々に光輝くイメージをもたらします。

多彩色のガラスで構成されたステンドグラスは、地上に天国が創出されたかのような印象を与えることから、ステンドグラスを用いた窓がつくられるようになりました。

大浦天主堂の主祭壇奥にはめ込まれたステンドグラスは、聖堂建立を記念し、フランス・マン市のカルメル修道院から寄贈されたものでした。十字架にかけられたイエス・キリスト、聖母マリア、使徒ヨハネとマグダラのマリアが描かれています。

1945年、原子爆弾の爆風によって大破し、戦後の復旧工事が行われた際にステンドグラスの修復もなされました。当時の文部技官・森政三氏が、残存するガラスの破片や写真を調べ、指示つきでパリのロジェ商会に発注したものです。

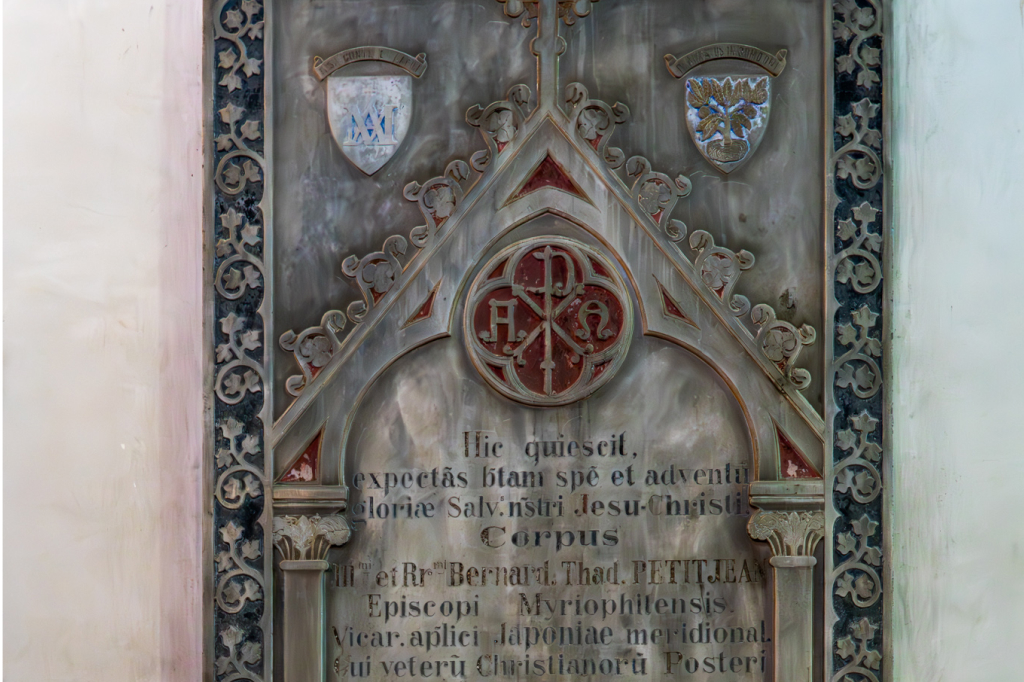

プティジャン司教墓碑

キリスト教の伝統の一つとして、死者や聖遺物への祈りがあり、そのため祭壇のそばに墓所が設けられることが多かったといいます。また、祭壇を囲む壁は初期キリスト教徒の墓所をあらわすとも考えられていました。

プティジャン神父の墓所(⑬)の上に位置する聖所の壁面には、プティジャン神父の略歴が刻まれた墓碑がはめ込まれています。

石板碑文にはラテン語と漢文でプティジャン神父の略歴が記されています。

【ラテン語碑文】

Hic quiescit,expectans beatam spem et adventum gloriae Salvatoris nostri Jesu-Christi,Corpus Illustrissimi et Reverendissimi Bernard.Thad.Petitjean Episcopi Myriophitensis,Vicarii apostolici Japoniae Meridionalis.

(以下省略)

【漢文碑文】

美利阿斐提主教伯爾納鐸迫弟譲氏以教皇之命監督日本教會十八年干茲以天主降生後千八百八十四稔即明治十七年拾月七日薨年五十四葬在於此以待吾主再来云

聖母子像(信徒発見のマリア像)

イエス・キリストの母で、ナザレのヨセフの妻のマリアは、ある日天使ガブリエルから精霊によって身ごもったことを告げられました。新約聖書に書かれているこのエピソードを受胎告知と言います。

この受胎告知の場面を描いた芸術作品の多さは、その崇敬が多大なものであることを物語っています。

多くの場合、聖母マリアは青色の衣をまとい、純潔を表す白百合などと共に描かれます。

大浦天主堂の聖母子像は、創建当時、ジラール神父によってフランスからもたらされました。

献堂式の約1ヶ月後、聖堂で祈るプティジャン神父の元に、浦上地区から潜伏キリシタンたちが訪れ「サンタ・マリアのご像はどこ?」と尋ねました。そして、プティジャン神父はこの聖母子像の前に彼らを案内しました。

このエピソードから、信徒発見のマリア像とも呼ばれています。

最後の晩餐を象ったレリーフ

新約聖書に記述されている事跡の一つ、「最後の晩餐」はイエス・キリストが処刑される前夜に12使徒と共にした夕食、またその場での出来事のことを言います。

この最後の晩餐も、芸術作品をはじめ数多く描かれてきました。

大浦天主堂の第2側廊の小祭壇に掲げられたものは石膏製の浮彫作品です。17世紀から18世紀ごろの作品といわれ、作者については記録がありません。

この場所には以前、キリスト苦難図があったと言われ、それは1878、79年頃に、長崎の神学生によって描かれたとされていました。

原子爆弾投下時に屋根が損傷し、それによる雨漏りで損傷を受けたため、戦後の改修工事の際に現在のレリーフに入れ替えられました。

聖ベルナルド像

聖ベルナルドは、12世紀のフランス・ブルゴーニュ地方のフォンテーヌ・レ・ディジョン城で生まれたとされる神学者です。1112年にシトー修道院に入り、司祭になったばかりの頃にクレルヴォーに派遣され、修道院長として森の中で生活をしました。ベルナルドの活動によって、消滅しかけていたシトー会は、最初の10年間で3つの修道院を開設し、その後ヨーロッパ中に分院をもつに至りました。

教会に奉仕を求めたとされるベルナルドは、その優れた説教師としての資質によって、当時の教会をめぐる諸問題に関わり、またその影響も大きかったといいます。

1174年に列聖され、1830年8月20日の記念日に教皇ピウス8世により教会博士の称号を与えられました。

旧羅典神学校

天主堂の創建から間もない頃、プティジャン神父らは直ちに神学生を募集し、初代司祭館の屋根裏を利用して、日本人神学生の育成に着手しました。

1867年の浦上四番崩れの後、キリスト教徒への迫害の危険が迫ると、神学生たちを2度に分けて海外(マレー半島ペナン神学校)へと避難させます。

やがて禁教令の高札が撤去された後の1875年に「長崎公教神学校」が開設されました。

就学期間は予科と本科を合わせて12年間、当時の授業はラテン語で行われていたため、「羅典神学校」と呼ばれました。

1882年に第1回卒業生の中から3名の司祭が誕生し、その後も多くの日本人司祭を輩出しました。

近年、この建物の設計図が、長崎市外海地区の旧出津救助院に保管されていた遺品資料にあったことから、ド・ロ神父の設計であることが確実になりました。

堅牢な木造建築で、1972年に国の重要文化財に指定されています。

旧長崎大司教館(旧司祭館)

長崎に赴任し、大浦天主堂の建造を目指したフューレ神父らは、天主堂に先立ち、まず執務や居住のための司祭館を建設しました。

数回の増改築を重ねたこの建物は、明治末頃には老朽化が進んだことから、1915年に現在の建物に再建されています。

設計は当時外海地区の主任司祭であったド・ロ神父によるもので、敷地の高低差を巧みに利用した煉瓦造り(及び木骨煉瓦造)の建物です。

「教会建築の名手」といわれたド・ロ神父は、完成の前年に工事半ばで逝去してしまったため、この建物が最後の建造物となりました。

1959年5月に長崎教区が長崎大司教区へ昇格し、同年に山口愛次郎司教が大司教に任じられたことに伴い、「長崎大司教館」と称されるようになりました。

その3年後の1962年に司教座聖堂が浦上へと移されたため、以降は「旧長崎大司教館」と呼ばれています。

2011年に長崎県の有形文化財に指定されています。